一、政策环境为何成为教育行业的“晴雨表”?

教育行业受政策影响远高于其他消费领域,原因在于教育兼具公共事业与市场化双重属性。政策不仅决定准入门槛,还直接左右资本流向、产品形态与盈利模式。

自问自答:政策收紧是否意味着行业没有机会?

不是。政策收紧往往淘汰低质量供给,反而为合规、高教研壁垒的机构打开窗口期。

二、近三年核心政策脉络梳理

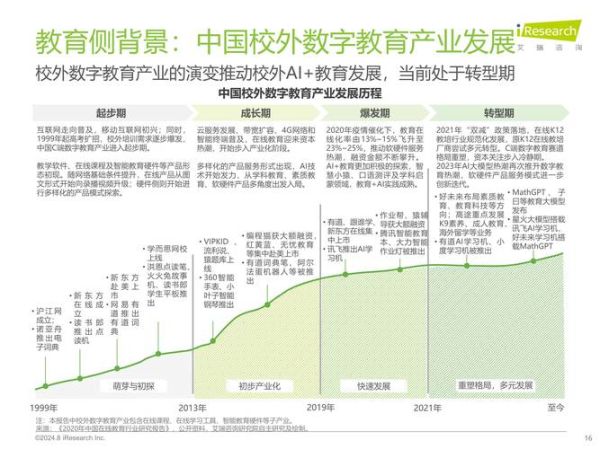

1. 双减:K12学科培训的“分水岭”

- 2021年7月“双减”文件落地,义务教育学科类培训机构一律不得上市融资;

- 2022年各地细则跟进,周末、寒暑假、节假日全面禁补;

- 2023年监管常态化,资金监管比例提升至100%。

2. 职教20条:职业教育的“黄金赛道”

2019年《国家职业教育改革实施方案》提出到2025年职业教育本科招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%,直接推动产教融合型企业税收减免、学历证书+职业技能等级证书“1+X”制度落地。

3. 教育数字化战略行动

2022年教育部启动国家智慧教育公共服务平台,国家级资源库免费开放,带动地方财政向数字化基建倾斜,SaaS服务商、硬件厂商迎来订单潮。

三、政策对不同细分赛道的冲击与机会

K12学科:从“流量”到“留量”

头部机构转型三条路:

- 素质教育:美术、编程、口才等非学科品类,但需解决“刚需弱、续费低”难题;

- 智能硬件:学习机、词典笔成为新现金流,政策鼓励“校内减负+校外增质”;

- 直播电商:东方甄选示范“知识带货”,但供应链与选品能力决定天花板。

职业教育:政策红利下的“合规门槛”

自问自答:职教机构如何拿到财政补贴?

需完成省级人社部门备案,培训工种必须纳入《国家职业资格目录》或《职业技能等级认定目录》,且学员取证率、就业率需达到地方考核指标。

早幼教:托育备案制下的“隐形战场”

2023年《托育机构设置标准》要求收托人数不超过60人、每班育婴师与婴幼儿比例不低于1:7,小型社区托育点成为资本新宠,但盈利模型依赖单店坪效与人员复用率。

四、未来三年政策走向预判

1. 监管颗粒度细化到“课时”与“收费”

北京、上海已试点非学科类培训每课时不超过45分钟、不得一次性收取超过3个月费用,预计2025年前全国推广。

2. 数据安全与未成年人保护立法升级

《未成年人网络保护条例》2024年施行,教育APP需通过省级教育行政部门的“双审查”(内容审查+算法审查),违规企业直接下架。

3. 职教高考与普职融通

山东、江苏等省已试点职教高考本科录取率提升至30%,未来政策将推动“文化素质+职业技能”考试招生办法全国落地,中职生升学通道彻底打通。

五、机构应对策略:从“政策套利”到“价值共生”

1. 建立政策雷达系统

设立专职政策研究员,对接教育部、人社厅、市场监管局三级窗口,提前6个月预判文件动向。

2. 产品设计嵌入“合规基因”

例如:素质教育课程包按“10课时+2课时公益实践”设计,既满足监管对公益时长的要求,又降低家长决策成本。

3. 资本路径切换

- 学科类机构:转向地方政府产业基金,以“教育信息化采购”名义获得订单;

- 职教类机构:引入国企战略投资,绑定央企就业渠道,提升学员就业率。

六、家长与学员的决策变量正在改变

自问自答:政策高压下家长还愿意付费吗?

愿意,但决策周期拉长、需求更隐蔽。调研显示,2023年北京地区家长报班前平均试听3.2家机构,较2020年增加1.5倍,且更倾向选择“有学校合作背景”的品牌。

七、写在最后:政策不是终点,而是起点

教育行业的底层逻辑已从“规模效应”转向“合规红利+价值深耕”。谁能把政策条款拆解为产品功能,谁就能把监管压力转化为竞争壁垒。

评论列表