文化旅游行业前景如何?

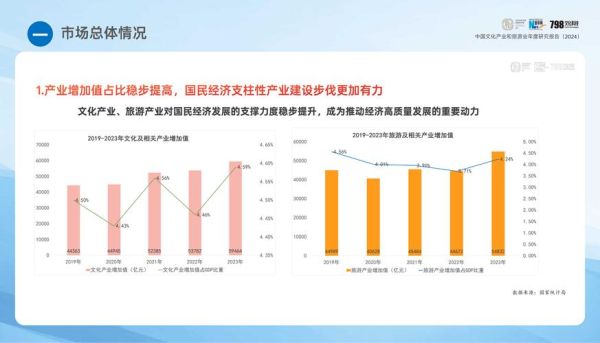

“十四五”规划把文旅产业列为国民经济支柱性产业,2023年国内旅游人次已恢复至2019年的九成,**文化旅游板块贡献率首次突破40%**。政策端持续加码:乡村振兴、夜间经济、非遗活化三大抓手叠加,让“文化+旅游”从概念走向落地。国际经验显示,人均GDP突破1万美元后,文化体验型消费将取代观光型消费成为主流,中国正处于这一临界点。

文化旅游行业有哪些新趋势?

1. 沉浸式场景重构目的地

游客不再满足于“看”,而是追求“成为故事的一部分”。**长安十二时辰主题街区**开业三个月客流破百万,秘诀在于把剧集IP拆解为可互动的NPC、可兑换的“开元通宝”、可参与的“不良人”任务。技术只是工具,核心是**叙事逻辑**——让游客在动线中完成角色代入。

2. 非遗活化进入“微创新”阶段

过去非遗展示以橱窗陈列为主,如今通过**“微创新”**实现商业闭环: - 苏绣×电竞:把战队LOGO做成刺绣皮肤,上线当天销售额破500万 - 皮影×剧本杀:玩家需操作皮影角色完成推理,单场复购率达65% - 景泰蓝×盲盒:隐藏款为“宫廷御制”配色,二手市场溢价10倍

3. 数字藏品打通虚实消费

故宫“千里江山图”数字藏品发行3万份即售罄,持有者凭NFT可兑换线下展览**“专属通道”**。更深层的玩法是“链上确权+线下赋能”:敦煌研究院将壁画数字版权分割为“飞天”“九色鹿”等IP碎片,授权民宿、咖啡馆进行二次创作,形成**“数字资产-实体场景”**的价值循环。

4. 县域文旅的“反向虹吸”效应

当大城市客流趋于饱和,**“小县城+大文化”**成为新蓝海。福建霞浦把滩涂摄影与畲族文化结合,开发出“渔民模特”体验项目,摄影团人均消费从800元升至2800元;山西泽州用废弃铁厂改造“冶铁主题”露营地,开业首月入住率90%,证明**文化差异化**比硬件豪华更重要。

如何抓住这些趋势?

Q:中小景区如何低成本打造沉浸式体验?

A:采用“**轻资产改造**”策略:保留原有建筑,用AR眼镜叠加历史场景;培训本地居民成为NPC,方言对话比专业演员更真实;设计“集章式”任务,完成5个文化打卡点可兑换手工纪念品,复购率提升3倍。

Q:非遗项目如何避免“叫好不叫座”?

A:遵循“**三三制**”原则:30%传统技艺展示+30%现代设计联名+30%用户共创内容。例如贵州苗绣与潮牌合作推出“蝴蝶妈妈”系列,剩余10%利润建立“绣娘基金”,让消费者成为文化保护参与者而非旁观者。

Q:数字藏品是短期噱头吗?

A:关键在于**“持续叙事能力”**。敦煌NFT持有者后续可解锁“修复壁画”直播权限,藏品随修复进度动态变化;三星堆数字面具绑定考古盲盒,新文物出土时自动空投“考古学家”身份勋章,形成长期社群运营。

未来三年的机会窗口

1. **文化基因解码**:把地方志、民俗转化为可体验的游戏机制,如《江南百景图》带动苏州古建研学热

2. **低碳文旅**:利用碳积分兑换非遗手作体验,云南雨崩村试点“徒步碳中和”线路,溢价达30%

3. **跨境文化IP**:中老铁路开通后,西双版纳与琅勃拉邦联合打造“南传佛教文化走廊”,签证互通政策即将落地

风险提示

同质化是最大的敌人。当所有古镇都卖“毛笔酥”、所有水乡都摇乌篷船时,**文化深度挖掘**成为唯一护城河。建议建立“**文化基因库**”:用AI分析地方志中的高频词汇,提炼出独一无二的体验符号。例如绍兴从《越绝书》中提取“铸剑”元素,开发出“越王剑”沉浸式锻造体验,开业半年即收回投资。

评论列表