一、城市供热行业现状如何?

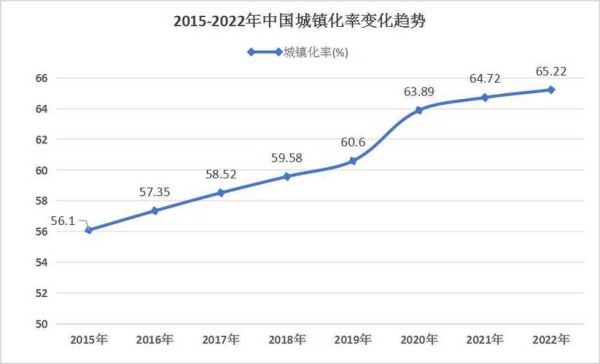

城市供热行业目前正处于“需求增长”与“供给瓶颈”并存的阶段。随着北方城市冬季采暖刚性需求扩大,以及南方部分城市试点集中供暖,全国集中供热面积已突破130亿平方米,年增速保持在5%—7%。

1. 热源结构:煤改气、煤改电仍在路上

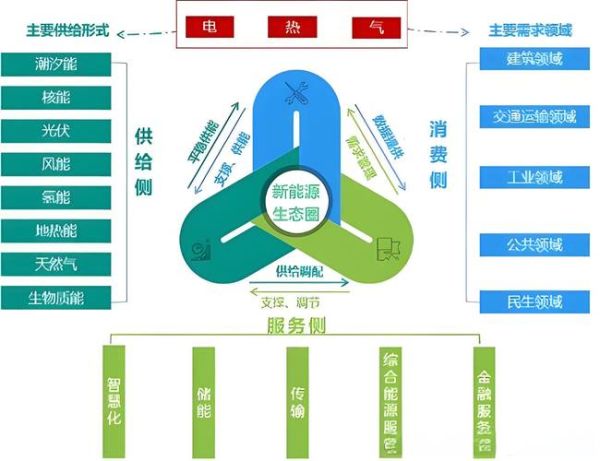

尽管“双碳”目标倒逼行业加速清洁化,但燃煤热电联产仍占热源总量的62%。天然气锅炉、工业余热、地热能、生物质等清洁能源合计占比不足30%。

- 煤改气:受气源价格、管网调峰能力限制,推进速度放缓;

- 煤改电:运行成本高,居民可承受度低,多依赖财政补贴;

- 工业余热:技术成熟但跨区域输送管网投资大,回报周期长。

2. 管网老化:跑冒滴漏造成能源浪费

全国仍有约20%的供热管网运行年限超过20年,老旧管网热损失率高达15%—25%。以东北某省会城市为例,2023年冬季因管网爆裂导致的停暖事故累计127起,直接影响42万户居民。

3. 收费机制:按面积计价仍是主流

目前90%以上城市仍采用按建筑面积计价,无法反映真实用热量,导致“开窗取暖”与“过度供热”并存。部分试点城市推行两部制热价(基础费+计量费),但居民接受度不足40%。

二、供热改革难点在哪?

1. 资金缺口:谁来为老旧管网买单?

以每平方米80—120元的更新成本计算,全国老旧管网改造需超2000亿元。当前资金来源过度依赖财政补贴与银行贷款,社会资本参与意愿低。

自问自答:为什么社会资本观望?

答:供热属于民生刚需,价格受政府严格管控,投资回报率仅3%—5%,远低于商业项目。

2. 多热源协同:调度系统复杂

当一座城市同时接入热电联产、燃气锅炉、工业余热、电蓄热等多热源时,调度中心需实时平衡热源出力、管网压力、用户需求。目前国内仅北京、天津、雄安等少数地区建成智慧热网,中小城市仍靠人工经验调节。

3. 居民意愿:计量收费为何难落地?

推行分户计量需要入户安装热表、改造立管、加装温控阀,每户一次性投入1500—2500元。对于老旧小区,还需同步解决外墙保温差、户间传热等问题,否则“用多少交多少”反而导致费用不降反升。

三、突围路径:三个正在被验证的解决方案

1. 政府+企业+用户三方共担成本

- 政府:发行专项债、提供贴息贷款;

- 企业:以未来供热收费权作质押融资;

- 用户:按“谁受益谁付费”原则,一次性或分期承担室内系统改造费用。

2. 智慧热网:用算法替代人工经验

通过物联网传感器+AI负荷预测,实现“以需定产”。济南热力2023年试点结果显示,智慧调度使全网热耗下降8.7%,电耗下降12.4%,相当于节约标煤3.2万吨。

3. 合同能源管理:让节能收益可变现

节能服务公司出资改造,从节省的能源费用中分成回收投资。哈尔滨某央企家属院采用该模式后,居民室温提高2—3℃,单位面积能耗下降18%,企业4.5年收回成本。

四、未来五年值得关注的三大趋势

- 南方市场崛起:合肥、武汉、贵阳等城市将集中供暖纳入“新基建”,预计新增供热面积3亿平方米;

- 碳交易红利:清洁供热项目可参与CCER(国家核证自愿减排量)交易,额外增加0.02—0.05元/千瓦时收益;

- 长输供热技术:以高参数蒸汽、熔盐蓄热、长距离热水管网为核心的“跨50公里”输送方案,正在解决热源与负荷中心错配问题。

评论列表