生物制药行业前景如何?一句话:未来十年仍将保持双位数增长,但竞争格局正在从“拼研发”转向“拼商业化效率”。

生物制药企业盈利模式有哪些?核心可以拆成管线变现、平台输出、生态分成三大路径,下文逐一拆解。

一、行业宏观:驱动因素与潜在天花板

1. 人口老龄化+慢病高发=刚性需求

全球岁以上人口占比预计年达,肿瘤、自身免疫、代谢类疾病用药规模同步扩张。单抗、双抗、ADC、细胞基因治疗四大技术平台接力放量,带动整体市场从年的亿美元增至年的亿美元。

2. 支付端压力:医保谈判与价值定价并存

医保局“灵魂砍价”让PD-1年治疗费用从万降至万以下,倒逼企业从高价策略转向高渗透策略。同时,商业保险、惠民保、罕见病专项基金为高价创新药打开第二支付通道。

3. 监管趋严:临床价值导向

CDE《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》明确:me-too必须头对头优于原研,me-better需显著差异化。结果:同质化靶点申报数量断崖式下跌,真正first-in-class项目估值逆势上涨。

二、企业盈利模式拆解

1. 管线变现:从“卖药”到“卖数据”

- 传统路径:自建销售团队,毛利率可达85%,但销售费用率常年30%+。

- License-out:将海外权益卖给MNC,首付款+里程碑+分成,风险前置。百济神州PD-1北美权益以29亿美元授权诺华,首付款6.5亿美元直接覆盖当年研发费用。

- 数据变现:临床II期即与保险公司合作,用真实世界数据换取支付端溢价。例如某CAR-T企业通过疗效对赌协议,将定价从120万提升至150万。

2. 平台输出:CRO+CDMO一体化

当自研管线进入收获期,企业常把过剩产能、技术平台对外输出,形成第二增长曲线。

- 药明生物:从“跟随项目”升级为“跟随分子”,同一客户临床前→商业化订单生命周期价值放大10倍。

- 金斯瑞蓬勃生物:将CAR-T病毒载体生产经验封装成标准化工艺包,按“批次”收费,毛利率比代工高15个百分点。

3. 生态分成:跨界保险+诊断

创新药支付痛点催生药企-保险-第三方检测铁三角。

- 药企提供药品,保险公司设计疗效险,第三方检测提供伴随诊断。若患者未达预设疗效,保险公司赔付,药企销量不受影响。

- 典型案例:某ALK抑制剂与镁信健康合作,患者用药前需做NGS检测,检测公司按人头向药企返点,药企则获得精准患者画像用于后续适应症拓展。

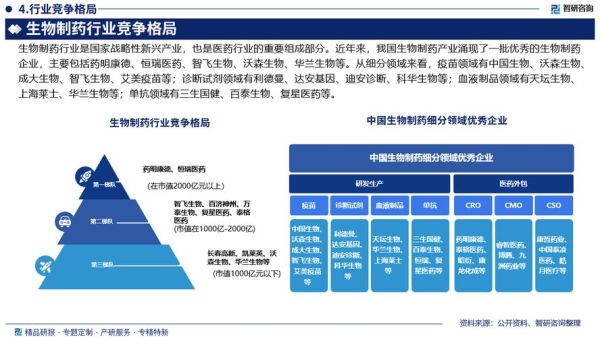

三、竞争格局:Big Pharma vs Biotech的攻防战

1. Big Pharma的护城河

强生、罗氏、诺华通过并购+管线补强维持优势。2023年强生以200亿美元收购ADC龙头Ambrx,直接获得下一代定点偶联技术,缩短研发周期3年。

2. Biotech的突围策略

- 技术差异化:科伦博泰用TROP2 ADC差异化设计,DAR值控制在7.5,平衡疗效与毒性,在肺癌适应症上直接挑战吉利德。

- 适应症细分:再鼎医药的FcRn拮抗剂专注全身型重症肌无力,避开与argenx在ITP领域正面竞争,峰值销售仍可达20亿元。

四、资本视角:估值逻辑正在重构

1. 从PS到rNPV

过去市场按销售峰值PS 8-12倍估值,现在更看风险调整后净现值(rNPV)。同一靶点,first-in-class比fast-follow溢价50%以上。

2. 退出渠道多元化

- 港股18A:允许未盈利生物科技公司上市,但2023年新规要求至少一个核心产品通过II期,壳价值缩水。

- A股科创板第五套:市值门槛从40亿降至20亿,吸引Biotech回流。

- 并购退出:2023年国内生物医药并购金额达120亿美元,License-in模式公司成为主要标的。

五、未来五年三大确定性机会

- ADC领域:全球已上市15款,中国临床阶段项目占全球60%,但靶点集中(HER2、TROP2),差异化payload+新靶点仍有窗口期。

- 细胞治疗实体瘤:CLDN18.2、GPC3等靶点临床数据读出,实体瘤微环境改造技术(如Armored CAR)有望突破。

- AI+生物制药:从分子设计(如AlphaFold2)扩展到临床试验设计,AI可将III期样本量降低30%,直接节省2-3亿元成本。

六、自问自答:投资者最关心的五个细节

Q:医保谈判降价后,创新药还能赚钱吗?

A:能。关键在于渗透率提升+适应症拓展。以信迪利单抗为例,年降价64%,但销量增长12倍,总收入不降反升。

Q:Biotech自建销售团队还是找CSO?

A:看产品属性。专科药(如血友病)适合自建,慢病用药(如糖尿病)适合CSO。自建团队盈亏平衡点约15亿元销售额。

Q:ADC赛道会不会像PD-1一样内卷?

A:会,但节奏更慢。ADC技术壁垒(linker、payload、偶联工艺)高于单抗,头部企业先发优势可维持5-7年。

Q:CXO企业还能高速增长吗?

A:短期看,全球Biotech融资遇冷导致订单增速放缓;长期看,中国工程师红利+成本优势仍在,渗透率从25%提升至40%可抵消行业β下行。

Q:细胞治疗实体瘤何时迎来爆发?

A:预计2026-2027年。关键节点是CLDN18.2 CAR-T胃癌III期数据读出,若ORR>40%,将复制PD-1的放量曲线。

评论列表