一、为什么医院必须精准区分消毒剂种类?

医院感染控制的核心在于“对症下药”,而消毒剂就是第一道防线。不同病原体对化学因子的敏感度差异可达1000倍以上,选错品种不仅浪费预算,更可能留下耐药隐患。临床常见错误是把“含氯”当万能,结果遇到芽孢污染时全军覆没。

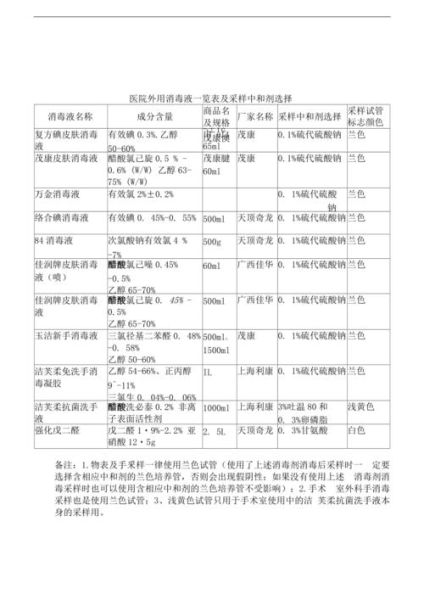

二、医用消毒剂有哪些种类?一张表看懂差异

| 化学类别 | 代表成分 | 杀灭谱 | 使用浓度 | 腐蚀风险 |

|---|---|---|---|---|

| 醛类 | 戊二醛、邻苯二甲醛 | 细菌、芽孢、病毒 | 2% | 中等 |

| 含氯制剂 | 次氯酸钠、二氯异氰尿酸钠 | 细菌繁殖体、结核杆菌 | 500-5000mg/L | 高 |

| 过氧化物 | 过氧化氢、过氧乙酸 | 芽孢、朊病毒 | 0.2%-7% | 低 |

| 醇类 | 乙醇、异丙醇 | 细菌繁殖体、亲脂病毒 | 70%-80% | 低 |

| 季铵盐 | 苯扎氯铵 | 细菌繁殖体、真菌 | 0.1%-0.2% | 极低 |

三、医院如何正确选择消毒剂?五个决策维度

1. 先看污染对象:器械、环境还是皮肤?

- 内镜与精密器械:必须选能穿透生物膜的戊二醛或邻苯二甲醛,且需配合专用清洗机。

- 地面与墙面:含氯制剂性价比最高,但瓷砖接缝需增加接触时间至30分钟。

- 手部卫生:醇类速干手消液能在20秒内灭活99%的流感病毒,却不能对付诺如。

2. 再看目标微生物:芽孢、分枝杆菌还是病毒?

自问:今天ICU的痰培养报的是鲍曼不动杆菌还是艰难梭菌芽孢?前者用含氯500mg/L即可,后者必须升级到5000mg/L或改用过氧乙酸。

3. 材料兼容性:不锈钢≠铝合金

血透机管路长期用次氯酸钠会导致微裂纹,而过氧化氢类则安全得多。采购部常忽视这一点,结果设备科半年换一次管路。

4. 现场操作条件:温度、有机物、pH值

冬季急诊室温度低于15℃时,戊二醛的杀灭时间要延长一倍;血液污染的内镜若未彻底清洗,任何消毒剂都会失效。

5. 合规与成本:别把备案号当通行证

国产含氯产品必须有卫消证字,但进口过氧乙酸还需额外提供EPA或CE认证。算成本时要把腐蚀损耗、人员防护、通风改造全部折算进去,季铵盐看似便宜,长期累积的耐药菌治理费用可能翻倍。

四、临床场景实战:三个真实案例的决策过程

案例A:新生儿暖箱终末消毒

问题:暖箱塑料舱体出现白色念珠菌生物膜。

决策:先用75%酒精擦拭去除油脂,再用0.2%过氧乙酸喷雾作用10分钟,最后用无菌水冲洗。避免含氯导致塑料雾化。

案例B:手术室达芬奇机械臂消毒

问题:机械臂关节缝隙残留蛋白质污染物。

决策:选择邻苯二甲醛,因其在有机物存在下活性下降最少,且对钛合金无腐蚀。

案例C:发热门诊空气终末消毒

问题:疑似新冠病毒气溶胶污染。

决策:采用3%过氧化氢干雾,密闭2小时后通风,避免含氯喷雾腐蚀CT机电路。

五、未来趋势:低腐蚀、快作用、智能化

2024年多家三甲医院开始试点电解水生成器,现场制备微酸性次氯酸水,pH稳定在6.2,腐蚀性比传统次氯酸钠降低80%。物联网消毒机器人则通过紫外线+过氧化氢复合模块,实现ICU夜间无人值守消毒,杀灭对数值可达6以上。

六、常见误区快问快答

Q:含氯消毒片浓度越高越好?

A:超过5000mg/L会释放氯气,反而降低杀菌效率,最佳区间是500-1000mg/L。

Q:醇类手消液可以替代外科手消毒?

A:不行。外科手消毒需要持久抑菌,必须配合氯己定擦液。

Q:过氧化氢银离子复合剂能杀芽孢吗?

A:只有7.5%以上浓度且作用时间≥6小时才有效,日常环境消毒并不经济。

评论列表