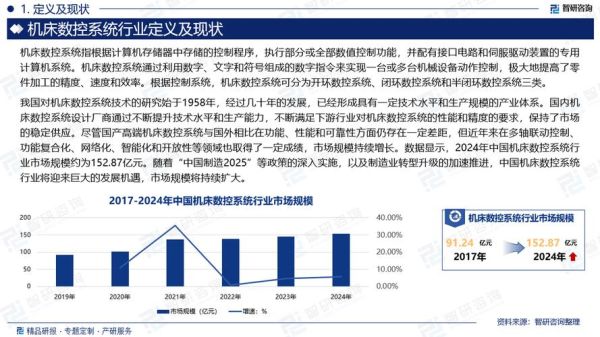

数控机床行业前景如何?一句话:高端需求持续放量,中端竞争白热化,低端加速出清。2024年,全球机床消费预计重回上升通道,中国市场在新能源、航空航天、军工三大板块的拉动下,有望实现7%左右的复合增长。

为什么2024年数控机床需求突然回暖?

过去三年,疫情、芯片短缺、物流受阻让制造业投资按下暂停键。进入2024年,以下三大变量同时出现,触发需求“补偿式”反弹:

- 政策端:工信部新一轮“工业母机更新补贴”额度提升至150亿元,直接刺激民营工厂换机。

- 订单端:新能源汽车渗透率突破40%,一体化压铸、电池壳体加工需要大量五轴设备。

- 利润端:机床核心零部件(丝杠、导轨、数控系统)国产化率从55%升至68%,整机厂成本下降8%—12%,让利空间扩大。

高端、中端、低端市场正在怎样分化?

高端:五轴联动机床“量价齐升”

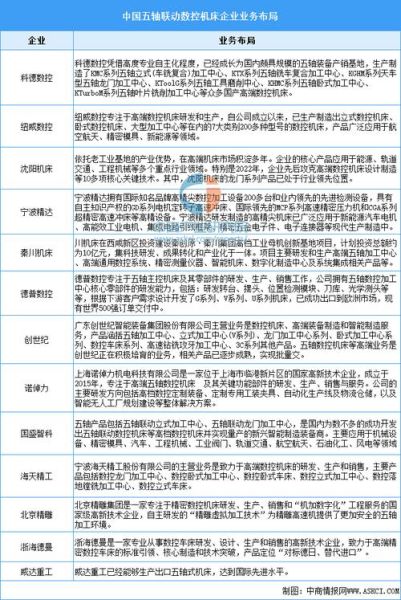

2023年进口五轴均价仍高达220万元/台,而国产龙头已把同规格价格压到160万元,性能差距缩小至5%以内。军工、航发叶片加工对“进口替代”极度敏感,**2024年国产五轴渗透率有望从18%提升到30%**。

中端:价格战与定制化并行

三轴、四轴立式加工中心进入“红海”。华东某品牌把850机型打到29.8万元,接近成本线,但同步推出“模块化选配”——客户可像搭积木一样选刀库、主轴、数控系统,**毛利率反而稳定在22%左右**。

低端:二手机床冲击新机

由于2016—2018年采购潮的设备进入置换期,大量成色尚可的二手机床涌入市场,价格仅为新机的35%—45%。**低端新机销量预计下滑15%**,迫使厂家转向租赁、以旧换新模式。

哪些技术路线最值得关注?

直线电机 vs 丝杠传动

直线电机加速度高、无背隙,但价格是丝杠的3倍。目前仅用于半导体晶圆切割、精密模具等场景。随着稀土磁材降价,**2024年直线电机成本有望下探20%**,在800mm行程以下的中小型机床中渗透率或突破10%。

数字孪生+AI补偿

沈阳机床与华为云合作,将数字孪生时延压缩到50ms以内,实时补偿热变形。实测显示,**加工精度可提升40%,废品率降至0.3%**。这套方案已在国内三家汽车齿轮厂落地。

复合加工中心

车铣复合、铣磨复合设备可减少装夹次数,缩短节拍。日本森精机的一款车铣复合机,加工航空起落架零件时,**单件节拍从180分钟降到55分钟**。国内科德数控、秦川机床已发布对标机型,价格比进口低25%—30%。

出口市场能否消化新增产能?

2023年中国机床出口额首次突破200亿美元,其中数控机床占比48%。**东南亚、印度、墨西哥**成为三大增量市场:

- 越南:三星、LG把部分手机中框产线迁往越南北宁,需要大量钻攻中心。

- 印度:塔塔、马恒达新建电动汽车工厂,对卧加、龙门需求激增。

- 墨西哥:特斯拉超级工厂2024年Q3投产,配套供应链急需五轴龙门。

但需注意:欧美对数控系统出口管制趋严,**含高端伺服驱动的整机需申请许可证**。国内厂商正通过“系统剥离+现场调试”模式规避限制。

产业链利润如何重新分配?

上游:数控系统仍是“卡脖子”环节

发那科、西门子占据高端市场70%份额,毛利率高达55%。国产华中数控、广州数控在中低端已站稳脚跟,**2024年市占率有望从28%提升到35%**,但高端仍需3—5年追赶。

中游:整机厂“规模换利润”

头部企业(创世纪、海天精工)通过集中采购丝杠、导轨,**单台成本下降5%—8%**,并把节省的费用投入软件升级,形成差异化。

下游:终端用户“按需订阅”

越来越多中小加工厂选择“按小时付费”模式,**租赁费用折合每月1.8万元/台**,比一次性采购节省现金流。机床厂借此锁定三年服务收入,毛利率反而高于直接销售。

2024年投资与采购建议

投资者:盯紧两条主线

- 技术迭代:直线电机、复合加工、AI补偿三大赛道,优先关注有高校合作背景的标的。

- 出口弹性:在墨西哥、越南设仓的整机厂,可对冲国内价格战风险。

工厂主:三步选机法

- 先算节拍:用数字孪生软件模拟,**把换刀、转位时间压缩到15%以内**。

- 再谈付款:争取“30%首付+60%融资租赁+10%尾款”方案,降低现金流压力。

- 最后签服务:要求厂商提供三年主轴质保、48小时到场维修,**写入合同附件**。

自问自答:现在入场还来得及吗?

如果你是零部件供应商,**2024年Q2前切入直线电机、力矩电机配套仍有机会窗口**;如果你是整机厂,必须绑定新能源头部客户,否则只能陷入价格战;如果你是终端用户,建议优先采购国产五轴,政策补贴+性能提升的双重红利还剩最后18个月。

评论列表