电子政务为何成为政府数字化转型的核心?

电子政务(e-Government)并不是简单的“把窗口搬到网上”,而是**以数据驱动、流程再造、服务协同**为核心的系统性变革。它通过整合跨部门信息资源,实现“一网通办”“跨省通办”,从而**降低行政成本、压缩办事时间、提升公众满意度**。当线下窗口排队成为过去式,政府才能真正从“管理者”转变为“服务者”。

当前电子政务发展的三大瓶颈

1. 数据孤岛仍未打通

尽管国家层面已建立**人口、法人、信用、空间地理**四大基础库,但**部门间数据共享意愿不足、标准不统一、接口不开放**的问题依旧突出。例如,企业办理施工许可仍需重复提交营业执照、法人身份证等材料,根源就在于**住建系统与市场监管系统尚未实时同步**。

2. 服务体验“最后一公里”卡壳

许多地方政务App功能看似齐全,却**忽视老年群体、低学历人群**的操作习惯:字体过小、验证步骤繁琐、缺少人工兜底。结果线上渠道使用率不足30%,**线下窗口压力不降反升**。

3. 安全与隐私的平衡难题

政务数据涉及公民身份、财产、健康等敏感信息。**过度开放可能导致隐私泄露**,过度封闭又阻碍业务协同。如何在**“可用不可见”**的前提下实现数据价值挖掘,成为技术部门与法制部门博弈的焦点。

如何破解瓶颈?四个实战策略

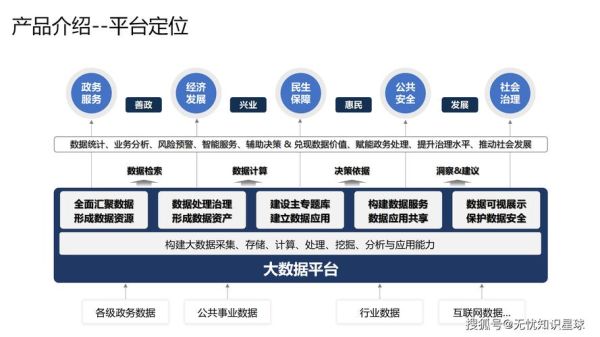

策略一:构建“数据中台”而非简单共享

与其要求各部门“交出家底”,不如**建立分级分类的数据中台**:

- **高频需求数据**(如身份证、营业执照)强制实时共享;

- **低频敏感数据**(如医疗记录)采用“联邦学习”技术,仅返回计算结果;

- **建立数据责任清单**,明确“谁提供、谁更新、谁负责”。

浙江“浙政钉”通过该模式,将**企业开办时间从7天压缩至4小时**。

策略二:以“场景”而非“部门”设计流程

传统政务系统按部门划分功能,导致用户需跳转多个入口。**“出生一件事”“身后一件事”**等场景化改革,将**卫健、公安、医保、人社**等关联业务打包成“套餐”,实现**一次填报、全程联办**。广东“粤省事”的“人生事”专区,已集成**200+场景**,累计减少材料提交超1亿份。

策略三:建立“无感智办”能力

通过**AI预填、电子证照调用、区块链存证**等技术,让“数据多跑路”升级为“数据替用户思考”:

- **AI预填**:系统根据历史办件记录,自动填充90%以上表单字段;

- **电子证照**:调用公安部“互联网+可信身份认证”平台,刷脸即可调取身份证、驾驶证;

- **区块链存证**:确保材料提交时间不可篡改,避免重复上传。

上海“随申办”的“智能填表”功能,使**高龄津贴申领时间从2小时缩短至3分钟**。

策略四:建立“服务体验官”制度

政府可**招募外卖骑手、出租车司机、社区志愿者**作为“体验官”,每月模拟办理高频事项并提交改进报告。**四川天府通办**通过该制度,发现“残疾人补贴申请”需线下提交残疾证原件的问题,最终推动**电子残疾证互认**,惠及全省350万持证人群。

未来三年,哪些技术将重塑电子政务?

1. AIGC(生成式AI)的政务应用

ChatGPT类技术可**自动生成政策解读、办事指南**,甚至通过自然语言交互完成复杂业务咨询。深圳已试点“政务GPT”,**将政策问答准确率从65%提升至92%**。

2. 数字孪生城市与“无证明城市”

通过**城市信息模型(CIM)**实时映射物理世界,实现“免申即享”。例如,低保人群无需申请,系统通过**水电费减免记录、医疗支出数据**自动识别并发放补贴。

3. 隐私计算落地

**多方安全计算(MPC)**技术允许税务、银行在不泄露原始数据的前提下,联合分析企业真实经营情况,**解决“银税互动”中企业不愿共享财报的难题**。

地方政府如何快速启动改革?

第一步:**选择1-2个高频痛点场景**(如新生儿落户、二手房过户),组建由**审批局、大数据局、技术公司**构成的攻坚小组;

第二步:**用“最小可行产品(MVP)”验证模式**,例如先打通公安与卫健委数据,实现“出生即落户”;

第三步:**建立“改革容错机制”**,允许技术方案在试点中迭代,而非追求一次性完美。

当这些微小改变汇聚成网,电子政务将不再是“锦上添花”的形象工程,而是**像水电一样不可或缺的基础设施**。

评论列表