为什么用户体验成为互联网App成败的分水岭?

在流量红利见顶的当下,**“留存率”**比“下载量”更能决定一款App的商业价值。根据QuestMobile最新报告,**用户首次打开后3秒内产生的视觉与交互体验**,直接影响次日留存是否超过40%。因此,设计团队必须把“好用”放在“好看”之前,用数据验证每一次迭代。

互联网App设计报告揭示的三大核心痛点

1. 信息架构混乱导致用户迷路

很多产品为了“功能全覆盖”,把一级导航塞满8个以上入口。结果?用户平均每多一次点击,流失率上升7%。**解决方案:采用“三层漏斗”模型**——首页只保留3个最高频动作,次级页面用卡片式聚合,三级页面才展示完整功能。

2. 视觉噪音削弱品牌记忆

高饱和度渐变、闪烁动效、弹窗叠弹窗……这些“视觉刺激”短期吸睛,长期却让用户产生疲劳。报告建议:**主色不超过3种,动效时长控制在300ms以内**,并用“呼吸式”微交互替代大面积动画。

3. 性能瓶颈拖垮体验流畅度

测试数据显示,**首屏加载超过2秒的App,卸载率增加25%**。优化路径包括:图片懒加载、接口预请求、骨架屏占位。某头部电商将首屏资源从2.3MB压缩到800KB后,转化率直接提升11%。

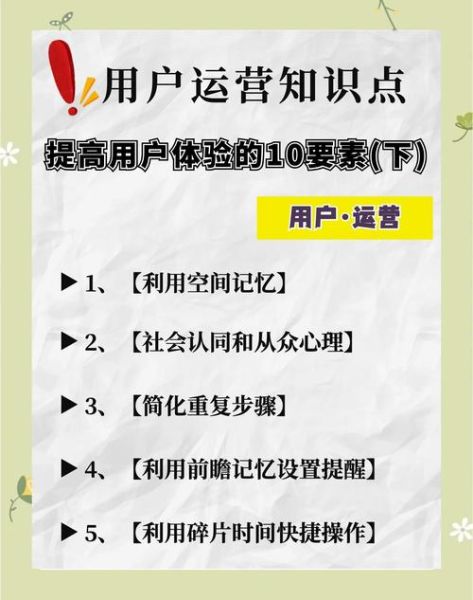

如何提升用户体验?五个可落地的设计策略

策略一:用“场景剧本”替代“功能列表”

传统PRD文档罗列功能点,而**“场景剧本”**把用户目标拆解成故事线。例如外卖App的剧本不是“用户下单”,而是“加班到21:00的白领,想30分钟内吃到热饭”。设计团队据此优化了“加班套餐”一键下单入口,点击率提升3倍。

策略二:建立“三色可用性标尺”

把可用性测试量化: - **绿色**:80%用户首次使用即可完成任务 - **黄色**:需要提示但能完成 - **红色**:超过50%用户放弃 每周迭代后重新测试,确保绿色区域持续扩大。

策略三:引入“情感化缺口”设计

人脑对“未完成”的记忆强度是已完成的2倍。某阅读App在章节末尾插入“悬念卡片”,用户次日打开率提升18%。**关键:缺口必须可填补**,否则会变成欺骗。

策略四:利用“社会认同”降低决策成本

在关键节点植入“已有12万人选择”“好友也在看”等提示,能缩短用户犹豫时间。**注意:数据必须真实**,虚假社会认同一旦被识破,信任崩塌不可逆。

策略五:设计“可逆操作”挽回流失

删除订单、取消关注等高风险动作,**提供3秒撤回窗口**。某社交平台上线该功能后,误操作投诉下降72%,用户主动分享的意愿反而上升。

实战案例:从设计报告到数据验证的闭环

某工具类App根据报告改版后: - **步骤1**:用热力图发现“导出”按钮被折叠在二级菜单,点击率仅1.2% - **步骤2**:改为浮动按钮+文字提示,点击率升至9.7% - **步骤3**:A/B测试两种颜色,橙色版本比蓝色版本转化率高14% - **步骤4**:最终版本上线两周,付费用户增长22%,客服咨询量减少35%

未来趋势:AI如何重塑用户体验设计?

生成式AI正在改变设计流程: - **动态界面**:根据用户实时行为调整布局,例如夜间自动切换深色模式 - **预测性交互**:AI预判用户下一步操作,提前加载内容 - **无障碍增强**:通过语音描述帮助视障用户“看见”界面 但**伦理边界**必须提前划定,比如避免用AI过度诱导消费。

设计师必须回答的三个终极问题

1. 如果用户只能记住一个功能,你希望是什么? 2. 当商业目标与体验冲突时,你的底线在哪里? 3. 五年后,你的设计是否仍能让用户感到“被尊重”?

把答案写进团队的设计原则,比任何报告都更能指引方向。

评论列表