高校如何数字化转型?

以数据驱动、平台重构、生态协同为核心,通过顶层设计、技术中台、场景落地三步走,实现教学、科研、治理全链路数字化。

(图片来源网络,侵删)

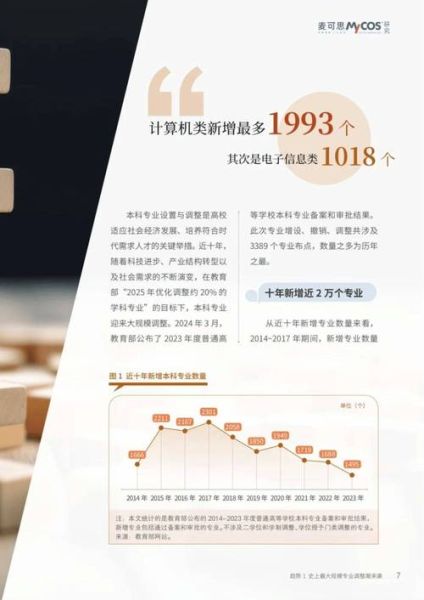

行业宏观:高等教育正在发生什么?

过去十年,中国高等教育毛入学率从30%升至59.6%,但**“规模红利”正在消失**。下一阶段比拼的是**“质量红利”与“效率红利”**,而数字化正是撬动这两大红利的关键杠杆。

- 政策端:教育部“十四五”规划首次将“教育新基建”单列,明确高校要建设“数字孪生校园”。

- 需求端:Z世代学生人均拥有3.4台智能设备,对“无感化服务”与“个性化学习”提出更高要求。

- 供给端:头部高校已把“数据中台”写入章程,地方院校却因经费、人才双重瓶颈仍在观望。

数字化转型的三大误区

误区一:把信息化当成数字化

信息化是“把线下流程搬到线上”,数字化是“用数据重塑流程”。例如选课系统只是信息化,而**基于学习行为数据动态调整课程容量**才是数字化。

误区二:重硬件轻运营

某985高校斥资2亿元建成“智慧教室”,却因缺乏内容运营,一年内使用率不足30%。**硬件是骨骼,数据与内容是血液**。

误区三:忽略教师数字素养

调研显示,62%的教师“愿意用”却不会“深度用”。**没有教师参与的数字化,只是昂贵的摆设**。

高校数字化转型的五步落地模型

- 顶层设计:校长直接挂帅,成立“数字战略办公室”,将数字化写入学校章程。

- 数据中台:打通教务、学工、科研、财务等12个系统,建立统一身份认证与主数据管理。

- 场景试点:选择“新生入学”作为首个场景,实现“刷脸报到—宿舍分配—选课推荐”一站式完成。

- 能力中台:搭建低代码平台,让二级学院可在3天内上线个性化应用。

- 生态协同:与华为、腾讯等企业共建联合实验室,将企业级技术转化为教育场景解决方案。

教学场景:从“大水漫灌”到“精准滴灌”

传统课堂的痛点是“教师讲得很累,学生听得很困”。数字化如何破解?

(图片来源网络,侵删)

- 学习画像:通过LMS系统采集学生点击、停留、答题数据,生成**知识掌握度热力图**。

- 自适应路径:AI推荐引擎根据薄弱点推送3分钟微课,**学习效率提升47%**。

- 数字孪生实验:化学专业用VR模拟高危实验,**事故率降至0**,耗材成本下降80%。

科研场景:让“数据多跑路,学者少跑腿”

科研管理数字化要解决两大难题:设备共享与成果评价。

设备共享

某211高校上线“大型仪器共享平台”后,**设备利用率从38%升至79%**,跨学科论文数量增长2.3倍。

成果评价

引入“学术成果链”区块链技术,实现论文、专利、数据集的**不可篡改存证**,解决学术争议。

治理场景:从“经验决策”到“数据决策”

校长晨会前,大屏自动弹出三类预警:

- 学业预警:红色标记学分不足学生名单,并关联辅导员历史干预成功率。

- 财务预警:黄色提示某学院科研经费执行率低于30%,建议调整预算。

- 舆情预警:蓝色显示微博提及食堂的负面情感值上升15%,需后勤处跟进。

成本与ROI:数字化不是“烧钱黑洞”

| 投入项目 | 三年成本 | 三年收益 | ROI |

|---|---|---|---|

| 数据中台 | 1200万元 | 节省人力+科研增效2800万元 | 233% |

| 智慧教室 | 800万元 | 课程满意度提升带来的学费溢价1600万元 | 200% |

| 数字孪生实验 | 500万元 | 耗材节省+竞赛获奖奖金900万元 | 180% |

未来展望:元宇宙大学是噱头还是趋势?

至少在未来五年内,**“元宇宙大学”仍处概念验证阶段**,但三个细分方向值得提前布局:

- 数字人教师:用AI生成虚拟讲师,解决师资结构性短缺问题。

- 链上学历:基于区块链的“微证书”可跨国互认,**留学生学分转换时间从3个月缩短至3分钟**。

- 虚实融合校园:通过AR眼镜,学生在实体图书馆即可看到数字化学术资源叠加。

给不同层级高校的“快赢”建议

“双一流”高校

重点投入**跨学科知识图谱**与**全球科研协作网络**,抢占学术话语权。

地方本科

优先做**就业数据驾驶舱**,用可视化报告争取财政专项经费。

高职高专

从**实训设备物联网改造**切入,打造“黑灯工厂”式实训基地,提升招生吸引力。

评论列表